『「プチ・ニコラ」大全』(53)

- Yasushi Noro

- 2025年8月27日

- 読了時間: 9分

Aymar du Chatenet, La Grande histoire du Petit Nicolas Les Archives inédites de Goscinny et Sempé, IMAV éditions, 2022, p.179-219.

『大全』第7章

『プチ・ニコラ』,フランス文学の古典になる .........................179

続き(p. 183)

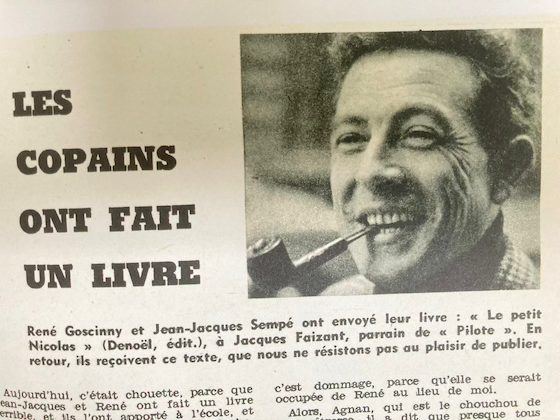

「ダチが本を出したよ.」

p. 183には「ダチが本を出したよ」と題した面白い文章が掲載されています.1960年11月10日発刊,『ピロット』誌第55号からの抜粋で,作者はジャック・フェザン.有名なイラストレーターです.

ジャック・フェザン(Jacques Faizant(1918-2006).『フィガロ』誌で論説委員をしていた他,たくさんの雑誌にイラストを提供していた人物です.本ブログでも,「『プチ・ニコラ』hors-série(4)-9〜 『「プチ・ニコラ」大全』(32)」で登場しています.家電市でのサンペの暴君ぶりにサンペとのコンビは解消して,「フェザンにでも頼んでみるよ!」,と腹を立てたゴシニの口から出たのがこの人の名前.仕事上はサンペの競争相手だったわけですが,その実,創刊2年目にあたる1960年には,『ピロット』の編集に入っていますから,もちろん仲間だったわけです.

フェザンについては,wikiさんにお世話になりました.でも,彼の『ピロット』との関係には触れられていません.サンペもそうですけど,イラストレーターは,よほど恵まれていなければ,伝記記述はおろか作品一覧(レゾネ)も作成されません.もちろん,wikiさんとかで概要は知ることはできますが,決して網羅はされないんですね.それにwikiさんとて,誰かが書いたものですし.遺漏も誤りも偏向もあるし,そもそも執筆者(無記名!)の関心と意向次第で,いろいろ抜けてしまうのです.1950〜1960年代の雑誌,編集,イラストと社会に関心がある人は,イラストレーターの雑誌との関わり,編集としての仕事,人的関係などを丹念に調べる必要がありそうです.

ちなみに,「忘れられたBD」というサイトに,『ピロット』(1959-1985)の掲載一覧があって便利です.↓

フェザンについてはここまでにして,要するに本ページは,サンペとゴシニの仲間の一人が,彼らの編集している雑誌に,書物化された『プチ・ニコラ』第1巻の宣伝をする,というお手盛り感満載な広告記事なわけです.でも,さすがにゴシニたちはユモリスト.単に宣伝するだけではなく,ユーモアを交えてというわけで,何とフェザンさん,『プチ・ニコラ』のパスティッシュ(模作)を作成しています.

まず「ダチが本を出したよ」に続き,説明が置かれています.それによると,『プチ・ニコラ』がドノエルから出版され,サンペとゴシニがフェザンに献呈した.それに対して,以下の文を受け取った.「われわれ(サンペとゴシニ)としては,フェザンの送ってきた文章を公にする喜びに逆らえきれず」,やむなく公開しちゃいます,とされています.うまい導入ですね.ゴシニっぽい.

それではフェザンのご推薦を見てみましょうか.

「今日はね,すっごくよかったよ.だってジャン−ジャックとルネがすっごい本を出してね,あいつら学校に持ってきたからなんだ.僕らみんな,始業の鐘がなるまで大笑いしたよ.ジョフロワだけは笑わなかったな.あいつったら,この手の本にはもうあきあきだなんていってたね.ジャン–ジャックとルネは一人一冊ずつプレゼントしたんだ.

本にはニコラってやつのお話が書かれてたよ.そいつは学校へ行くんだ,それでたっくさんのことがあるんだ.ジョフロワ曰く,学校へ行くやつらのお話なんて面白くも何ともない,だって.それでルネが言い返したんだ.これは子ども向けの本だけど,親向けの

本でもあるんだって.そしたらアルセストが,親なんてな,自分の子どもたちの話なんてうんざりするだろうってさ.

そしたらルネがさ,ニコラのお話を書いたやつね,そのルネが怒りだして,ジョフロワとアルセストにワダイ変えろって.書き取り試験でどの語も間違いなく書けたら,書いた人のヒハンするもんじゃない,だって書いた人はキケン恐れなかったんだからって.ルネのやつ,おっかしな発音してるよ.やつに言わせると,ゴール人の発音なんだってさ.」(p. 183)

と,まあ,こんな調子ですすんでゆきます.本を出したジャン−ジャックとルネ,もちろんサンペとゴシニが生徒みたいに学校へ来て,鐘がなる前にみんなで読むという設定には違和感がありますが,それはともかく,フェザンのようにみんなが一冊ずつ,献本を受け取り笑い転げているのでしょう.上の引用の最後の部分は,『プチ・ニコラ』に出てくるような,子ども間で交わされるような言葉の間違い,言葉遊びになっているので原文と合わせてみておきましょう.

[René] a dit à Geoffroy et à Alceste de changer de dixe, et que quand on n'était pas fichu de faire une dictée sans faute à chaque mot, on ne faisait pas la critixe des écrivains qui n'ont pas peur de prendre des rixes. René, il a un drôle d'accent. Il dit que c'est l'accent gaulois.

末尾の「ルネのやつ,おかしな発音してるよ」というのは,下線部分のせいです.「ワダイ」は原文ではdixe(「ディクス」と発音されている)ですが,これはdisque(「ディスク」)のマチガイです.フランス語の話し言葉の表現changer de disque(「話題を変える」)を踏まえて,「ク」と「ス」を入れ替えて発音してしまったのです.「書き取り試験でどの語も間違いなく書けたら」,と書いた人を擁護しつつ反論する中で,「語」を間違っているのですから,吹き出してしまいます.おまけにその音「クス」につられて,「ヒハン」(本来はcritique,「クリティック」)はcritixe「クリティックス」,「キケン」(本来はrisque,「リスク」)はrixe「リクス」と韻を踏んでいます.もちろん誤りですし,後者に至っては,ディスク同様,「ス」と「ク」がひっくり返っています.でも単に,あいつ間違ってらぁとあげつらうのではなく,「おっかしな発音」してるぜ,と許容しているのも仲間内らしい.それに「ゴール人の発音」に至っては,間違いなくゴシニのもう一つの代表作『アステリクスとオベリクス』(二人とも「クス」という語尾の名前)を仄めかしています.小学生だからマチガイに気づかないのか,それとも,一緒になって間違って,発音の違いと受け取っているのか,どちらなんでしょうね.何れにせよ,『プチ・ニ』の中に出てきてもオカシクナイ,子どもらしさを仄めかす,その意味でオカシイやりとりです.『プチ・ニコラ』を熟読・把握して,自家薬籠中の物としている,辛気臭く書くと,そんなところでしょうか.

さて,鐘が鳴り,ルネと仲間たちは引き離されて,危うくケンカは回避されます.教室に入ると,今日は文法の授業.担任の先生(もちろん担任の先生は女性!)が文法の本を出すように言うのですが,「僕」(つまりこの話の語り手であるフェザンを指す???)はルネとジャン−ジャックの本の続きを読みます.だって,「文法の本よりもハラハラするから」.「ハラハラする」はsuspense.つまり小説でのサスペンスや高まる緊張感を表す語です.文法書よりも,小説のように先が気になってページをめくってしまう,と言っているのです.でも,もう少し後のことですが,その「ハラハラする」本が,文法書のような教科書に繰り込まれて教材となるというのも,皮肉なというか痛快な話です(前話(52)をみてください).

そんな内職をしていた僕に,担任の先生は気づき,怒ります.「そこのあなた!私が言ったばかりのことを繰り返してみなさい!」さぁ大変,と思いきや,「僕」は先生に言われた通りに繰り返します.「そこのあなた!」そりゃそうだ.読者にはもちろん,先生がそう言う意味で言ったんじゃないのはわかっていますが,字義通り受け取るのは『プチ・ニ』出演者にとっていつものこと.特にニコラ.ある意味では間違っていないんですがね.語の運用としても.でも違う,そう言う意味じゃないというのが,大人たちの決めごと.それに従うしかないのです.それが社会化というものかしら.

それはともかく,本は「没収」(« je vous le confisque »,「コンフィスク」)されてしまいます.それを聞いたルネが「コンフィクス」と訂正するのはご愛嬌.続いて「担任の先生のお気に入り」のアニャンが,全員が同じ本を持っていることを暴露(ちくりやがって!),先生は全員の本を没収してしまいます.そこでジャン−ジャックが,「印刷のお手伝いでクタクタになるのはもうイヤだ」というと,ルネはもっと楽観的に,「いいじゃないか,これでみんなもう一度買うはめになるし,そしたら大モウケさ」.「大モウケ」はbénéfixe.これはbénéficeのマチガイですが,相変わらず-xeという韻を踏んでいるわけです.ゴール人だわ.

先生はジャン−ジャックとルネに,「お話を書くより地理のお勉強をする方がいい」,と諭します.「ゴンクール賞もいいけど,いい点とってもらう免状にはかないませんよ」ですって.「文学は食べさせてくれないわ.」(« La littérature ne nourrit pas son homme. »)「食べさせてくれる」(nourrir)には他に,「生活の資を与える,扶養する,養う,豊かにする」などの意味があります.文学では食っていけない,というのはある種の決まり文句ですから,比喩とはいえ,誰でも理解できますよね.実学?の信奉者がよくいうセリフです.余計なお世話や.それはともかく,この食の比喩に即反応したのが・・・当然アルセスト.先生の言葉を聞いて,「いつも何か食べている」アルセストは泣き出してしまいます.それで何と言ったかというと,これが見事!

「それじゃあ,もう読み書きなんて習わない,高等数学の準備をするよ!」(id.)

文法の先生,かたなし.返す言葉もありませんね.わざと大人を凹まそうとしているのではありません.いや,そうしているのかもしれませんが,素朴な子どもの反応を見せて,大人の痛いところをつくわけです.実に『プチ・ニコラ』風です.

先生は何も言わず教卓に戻り,没収した本を積み上げ,思わず,「まるでママンがネズミ捕りから死んだネズミを引っ張り出すときに酢量に,唇の両端を下に引いて」開いてしまいます.何か,不潔で汚らしいものを手で摘むような顔つきでしょうか.ところが,先生は「何行か読むと,唇の両端が上がってきて,文法の話を全然しなくなった.」これでミイラ取りがミイラになるわけです.「ぼくらのことはほったらかしにして,本を読み始めた.」この後授業はどうなったのでしょうか?それには触れず,語り手の「僕」は締めくくります.

「ジャン−ジャックとルネは,いいやつらなんだ.やつらにはこう言ってやるよ.『毎週,こんな本を作ったらいいよ』ってね.」(id.)

二人の本のおかげで,文法の授業がなくなるし.何なら,その本が文法の授業になるし.そりゃ,「毎週」作ってほしいものです.本を毎週というのは現実的ではなさそうですが,「毎週」という語には,連載のニュアンスが読み取れるような気がします.本と言わずとも,一つ一つのお話なら毎週『ピロット』に掲載されていますから.そんなお話(を含むマンガ雑誌)を毎週楽しみにしていて,発売日には誰かが買ってきて,クラスで回し読みをする,なんなら授業中に・・・そんな記憶,ありませんか?今現在は本にまとめられ,児童文学なんて呼ばれている『プチ・ニコラ』ですが,実は当初は,毎週心待ちにして貪るように読まれていたのかもしれません.フィクションが偉大であった時代,というのは言い過ぎでしょうか.

コメント